食べ物の「もったいない」を減らそう!

とやま食ロスゼロ作戦とは、

消費者と事業者が力を合わせて、

食品ロスをかしこく減らそう

という取り組みです。

食品ロスとは?

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられている食品のことです。

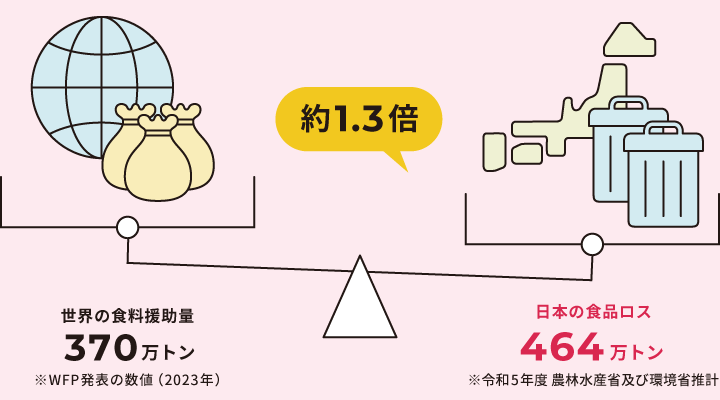

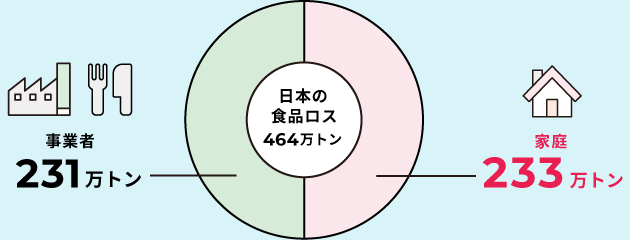

日本における年間の食品廃棄物等は、約2,104万トン ※。このうち、食品ロスは約464万トン ※もあります。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量約370万トンとほぼ同等です。

※令和5年度 農林水産省及び環境省推計

1人1日おにぎり1個分が捨てられている日本

1人1日あたりの

食品ロス

102グラム

日本の食品ロスを国民1人当たりに換算すると、毎日おにぎり1個分(約102g)のご飯の量を捨てていることになります。まだ食べられるのに…想像するととても「もったいない」ですよね。こうした身近なイメージから、食品ロスの問題意識を身に付けることも、とても重要なことです。

なぜ食品ロスの削減が必要なの?

※令和5年度 農林水産省推計

日本の食料自給率は現在38%(令和5年度)で、大半を輸入に頼っています。私たちは多くの食べ物を輸入しながら、大量に捨てているのです。世界の人口全体での食料の確保が課題となっている中、日本でも食べ物の無駄を見直し、食品ロスを減らすことが必要です。

生ゴミの約80%は水分

生ゴミのうち、約80%は水分です。どうしても生ごみとして出す場合には、しっかりと水切りをするだけでもかさが減り、ごみの減量に繋がります。

食品ロスの約半分は家庭から

※令和5年度 農林水産省及び環境省推計

「自分はそんなに食品ロスを出していない」と思っていませんか?

実は、日本の食品ロス約464万トンのうち、約233万トン(全体の50%)は、家庭から出ています。つまり、家庭から出ている食品ロスで、世界の食料支援量約370万トンの62%をまかなえる計算です。

知らず知らずのうちに捨てているかも?

※富山県 令和5年度調査より

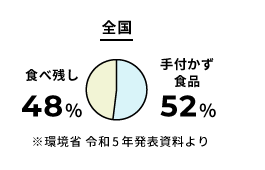

家庭の食品ロスは、大きくは食べ残し、そして手を付けないまま捨てられている食品の2つに分けられます。

令和5年度に県が実施したアンケート調査の結果、「食べきれずに保存するが結局食べない」、「作り過ぎて食べきれない」などの理由で食べ残しが、「購入したことを忘れ、期限切れになる」、「人からもらったが、食べなかった」などの理由で手つかずの食品が発生していました。みなさんのご家庭ではどうでしょうか?心当たりはあるでしょうか。

こうした食品ロスを減らすためには、私たち一人ひとりがこうした現状を知り、「もったいない」を意識して、日ごろの生活を見直すことが必要です。